Элиас Бикерман

Ближний Восток и античность

М."Наука", 1975.

См. хронология, история.

Перевод с английского И. М. Стеблин-Каменского

Ответственный редактор М. А. Дандамаев

(E.J.Bickerman, Chronology of the Ancient World, London, 1969)

Опись А, №10088.

ОГЛАВЛЕНИЕ

К русскому изданию 3

Предисловие

5

Введение

7

Глава первая. Календарь 10

День

10

Луна и календарный месяц

13

Лунно-солнечный год

18

Греческие календари

23

Афинский календарь

29

Македонский календарь в Египте

33

Египетский год

35

Римский календарь

38

Юлианский год

42

Солнечный год

46

Зодиак

52

Неделя

54

Глава вторая. Хронография

57

Относительная хронология

57

Наименование года

58

Эпонимический год

62

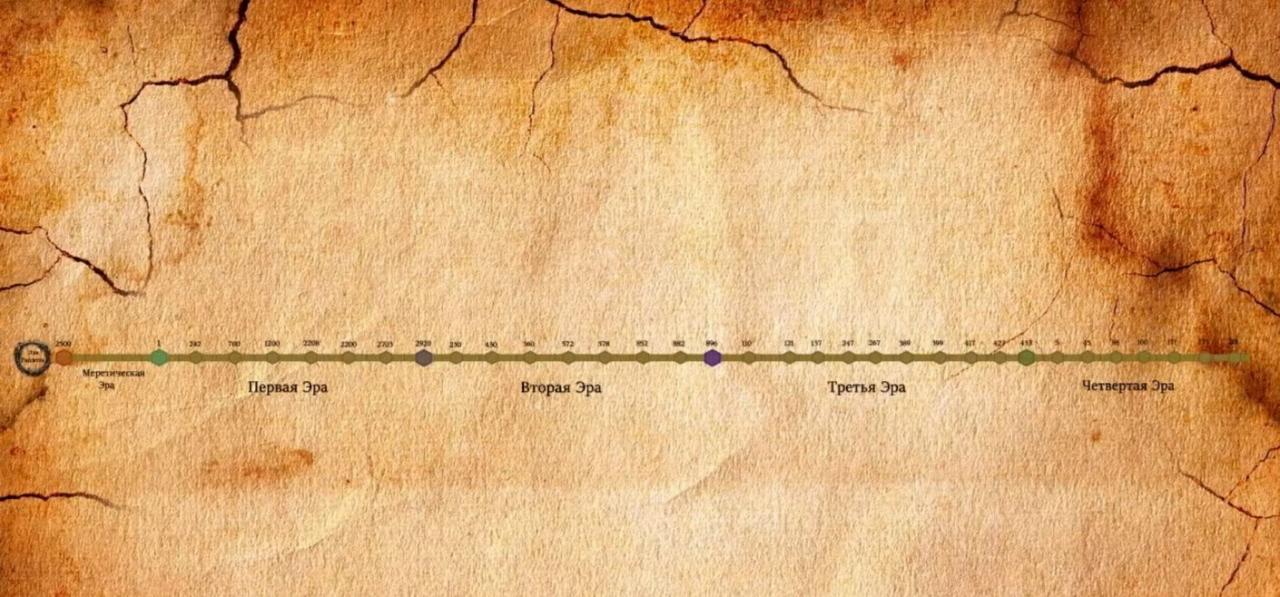

Эры

65

Индикция

73

Глава третья. Прикладная хронология

75

Принципы перевода дат.

76

Хронография

82

Практические советы

84

Сокращения

87

Примечания

90

ТАБЛИЦЫ

104

Таблица I. Астрономический канон (747-30 гг. до н. э.)

104

Таблица II. Астрономические новолуния (605 г. до н. э.- 308 г. н. э.)

108

Таблица III. Восход и заход звезд (500 г. до н. э.- 300 г. н. э.)

160

Таблица перевода сотых долей суток в часы, минуты, секунды

164

Таблица IV. Синхронистическая таблица летосчисления (776 г. до н. э.- 300 г. н. э.)

165

Таблица V. Римский юлианский календарь

175

Таблица VI. Списки правителей

176

Египет (до 3000-31 гг. до н. э.)

176

Месопотамия (ок. 2750-539 гг. до н. э.)

179

I Раннединастический период (ок. 2750-2615)

179

II Раннединастический период (ок. 2615-2500)

179

III Раннединастический период (ок. 2500-2315)

180

Вавилония (2316-539 гг. до н. э.)

181

Ассирия (?-609 г. до н. э.)

186

Элам (ок. 2500-644 гг. до н. э.)

189

Хеттское царство (II пол. XVII в. до н. э.-ок. 1200 г. до н. э.)

190

Митании (?- ок. 1270 г. до н. э.)

191

Израиль и Иудея (1020-587 гг. до н. э.)

192

Урарту (ок. 860-590 гг. до н. э.)

192

Мидия (727-550 гг. до н. э.)

193

Лидия (685-546 гг. до н. э.)

193

Ахемениды (ок. 700-331 гг. до н. э.)

193

Спарта (ок. 560-192 гг. до н. э.)

194

Македония (II половина VI в. до н. э.- 323 г. до н. э.)

195

Александр Македонский, его преемники и Селевкиды (336-64 гг. до н. э.)

195

Антигониды (306-168 гг. до н. э.)

196

Пергам (283-129 гг. до н. э.)

196

Парфия (ок. 248 г. до н. э.- ок. 227 г. н. э.)

196

Сасаниды (224-459 гг. н. э.)

197

Боспорское государство (438/7 г. до н. э.-335 г. н. э. ?)

198

Фракия (ок. 450-342/1 гг. до н. э.)

199

Понт (337/6-37 гг. до н. э.?)

199

Каппадокия [255(1) г. до н. э.- 17 г. н. э.]

200

Вифиния (ок. 315-74 гг. до н. э.)

200

Коммагена (163/2 г. до н. э.- 72 г. н. э.)

201

Армения (320 - ок. 200 г. до н. э.)

201

Греко-бактрийские цари (256 г. до н. э. - 55 г. до н. э.)

202

Династия Масиниссы в Нумидии (ок. 215 г. до н. э.- ок. 40 г. н. э.)

203

Иудея (152 г. до н. э.- 100 г. н. э.)

203

Таблица VII. Афинские архонты (496-293 гг. до н. з.)

204

Таблица VIII. Римские консулы (509 г. до н. э.-337 г. н. э.)

206

Таблица IX. Римские императоры от Августа до Константина (27 г. до н. э.-337 г. н. э.)

236

Таблица Х. Сравнительная хронология ранней истории Рима (509-299 гг. до н. э.)

239

Таблица XI. Хронология основных событий древней истории Ближнего Востока, Греции и Рима (ок. 3000 г. до н.э.-476 г.н.э.)

242

Приложение 1 (К стр. 19). Месяцы в древней Передней Азии. И.М.Дьяконов, М.А.Дандамаев, В.А.Лившиц .

300

Приложение 2 (К стр. 54). Подразделения месяца в Передней Азии. И. М. Дьяконов

305

Приложение 3 (К стр. 19-21). Основы хронологии Вавилонии и Ассирии. И. М. Дьяконов

307

Приложение 4 (К стр. 21). "Зороастрийский" календарь. В. А. Лившиц

320

Послесловие.М. А. Дандамаев, И. М. Дьяконов, В.А.Лившиц

333

К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Издание русского перевода моей книги, текст которой исправлен и дополнен с учетом новых данных, -- большая честь для меня, Я глубоко признателен д-ру М.А.Дандамаеву, предложившему перевести эту работу, а также Главной редакции восточной литературы издательства "Наука", принявшей его предложение. Я признателен также переводчику И. М. Стеблин-Каменскому и проф. И. М. Дьяконову, великодушно согласившемуся представить мою книгу русскому читателю. Перевод моей книги -- еще один пример доброго отношения ко мне коллег из Института востоковедения, Эрмитажа, а также коллег в Москве, Ташкенте и Ашхабаде, которые так сердечно принимали меня во время двух поездок ло стране. Этим друзьям я и посвящаю настоящий перевод.

Колумбийский университет, май 1973

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мысль написать эту книгу подсказал мне когда-то Эдвард Норден. В то время я был молод и не сознавал трудностей, связанных с этим: ведь для того чтобы создать научный труд, нужны знания, но только по невежеству можно решиться опубликовать его.

Тем не менее моя несовершенная книга, по-видимому, принесла некоторую пользу: она дважды была опубликована на немецком языке, а также на итальянском и на английском. Цель этой книги - ответить на простой вопрос: как нам удается датировать события древней истории? Например, мы говорим, что Цезарь был убит 15 марта 44 г. до н. э. Откуда мы это знаем? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно понять использовавшиеся древними календарные системы и их способы летосчисления.

Английское издание было предпринято по предложению проф. Г. Г. Скулларда. По его желанию было добавлено приложение, содержащее различные хронологические таблицы. Текст книги был полностью пересмотрен и в очень многих случаях изменен в соответствии с моими теперешними взглядами или для большей ясности. Одновременно были исправлены многие промахи предыдущих изданий. К сожалению, рецензенты моей книги предпочитали хвалить ее, вместо того чтобы указывать на недостатки. Книга и ее автор выигрывают от критики, а не от похвал. Все мы находимся в неоплатном долгу и преисполнены благодарности Жанне и Луи Роберам за их строгий "Bulletin epigraphique".

Доктор Лариса Бонфант Уоррен (Нью-Йоркский университет) умело перевела мой труд с итальянского языка на английский; мои ученики Альберт Баумгартен, Д. Грейвс и Алан Кенигсберг сверили ссылки на источники и составили указатель. Профессора О.Нейгебауэр и Р.А.Паркер любезно отвечали на вопросы автора, а проф. Нейгебауэр разрешил мне воспользоваться машинописным текстом своих лекций по астрономической хронологии, прочитанных им в Брауновском университете в 1941/42 г.

Я пишу это предисловие в конце моего последнего года преподавания в качестве профессора древней истории в Колумбийском университете. Мне кажется уместным посвятить английское издание книги памяти Вильяма Линна Вестерманна, моего дорогого друга и предшественника на той же кафедре, и Мортону Смиту, моему дорогому другу и преемнику: et, quasi cursores, vital lampada tradunt*.

Колумбийский университет, март 1966

* И, как бегуны, передают факелы жизни.- Прим. пер.

ВВЕДЕНИЕ

Историю принято измерять временем. Факт считается историческим, если он может быть определен не только в пространстве, но и во времени. Факт помещается в четвертое, т. е. временное, измерение путем отсчета его удаленности от настоящего момента. Хронология, вспомогательная дисциплина истории, позволяет нам установить временной промежуток между историческим фактом и нами, преобразуя хронологические указания источников в единицы нашего летосчисления.

Так, если говорится, что "Гораций умер на пятый день до декабрьских календ, когда консулами были Г. Марций Цензорин и Г. Асиний Галл" - "decessit V Kal. Dec. G. Marcio Censorino et C. Asinio Gallo consulibus" (Suet., De viris ill., 40), то с помощью хронологии эта римская дата переводится на нашу систему летосчисления как 27 ноября 8 г. до н. э. и таким образом показывает, насколько далеко отстоит от нас во времени смерть Горация.

Мы считаем время единицами лет, или годами (1967, 1968 и т. д.), которые не повторяются, и месяцами и днями, которые повторяются ежегодно. Каждая полная дата состоит, следовательно, из двух частей: календарной даты, которая периодически повторяется (т. е. 27 ноября), и хронографической даты, которая случается только один раз (т. е. 8 г. до н. э.).

Соответственно из двух частей состоит и эта книга, которая не является ни сокращенным справочником, ни просто руководством по переводу дат, а служит, скорее, введением в основные понятия и проблемы древней хронологии. Эта книга призвана объяснить структуру древнего календаря, а также принципы, которым следовали древние при подсчете лет, и правила, которые мы можем вывести из этих принципов при сопоставлении древних дат с датами нашего летосчисления.

В нашем летосчислении используются три стандартные единицы: сутки, год и месяц. Солнечные (астрономические) сутки - это период времени, в течение которого Земля оборачивается вокруг своей оси. Год (тропический) -- это период времени, за который Земля совершает один оборот вокруг Солнца. Тропический год содержит 365 дней 5 ч. 48 м. и почти 46 сек. Наш месяц, с другой стороны, не зависит от явлений природы. Месяцы состоят из различного числа дней (28 и 29, 30, 31), сумма которых составляет 365 дней, т. е. равняется числу дней в году. Это несоответствие -- пережиток римского календаря, продолжением которого, с одним лишь изменением, является и наш современный календарь.

Из практических соображений календарь должен состоять из цельных дней. Реформируя традиционный римский календарь, Юлий Цезарь установил год, состоящий из 365 дней, с добавочным "високосным" днем (теперь 29 февраля) на каждый четвертый год для того, чтобы устранить разницу между тропическим и обычным гражданским годом. Таким образом, четыре юлианских года равны 1461 астрономическим суткам. Поэтому юлианский календарь уходит почти на 44 мин. вперед за каждые четыре года обращения Земли вокруг Солнца. К концу XVI в. н. э. накопленная разница между юлианским календарем и тропическим годом составляла около 10 дней.

Таким образом, дата пасхи смещалась по отношению к дню равноденствия. Папа Григорий XIII в 1582 г. решил переместить дату пасхи назад, к ее дате во время первого вселенского собора в Никее в 325 г., когда равноденствие состоялось 21 марта (в календаре Цезаря равноденствие приходилось на 25 марта), так что 5 октября стало 15 октября, и предложил каждые 400 лет опускать три добавочных дня, так чтобы годы 1600 и 2000 считались високосными, а годы 1700, 1800 и 1900 - не високосными. Исключая это исправление, наш григорианский календарь является все тем же римским календарем, реформированным Цезарем (см. стр. 42). Вот почему для датирования событий, происшедших до 1582 г., историки пользуются юлианским календарем. Год состоит из 365 дней и начинается 1 января; добавочный день (29 февраля) прибавляется каждый четвертый год (1, 5, 9 и т. д. до н. э.; 4, 8, 12 и т. д. н. э.).

Итак, задача хронологии состоит в том, чтобы переводить хронологические указания источников в юлианские даты (до н. э. или н. э.). Способ обратного счета от (предполагаемой) даты рождения Христа был впервые предложен Д. Петавиусом в 1627 г. и стал постоянно использоваться с конца XVIII в.1

Следует, однако, помнить, что для вычисления дат сезонных событий отдаленного времени, таких, как урожай ячменя в Вавилонии ок. 1700 г. до н. э. (ср.: S. Langdona. J. К. Fotheringham, The Venus Tablets of Ammizaduga, 1928, c. 69) или же наводнения Нила, нужно пользоваться правильным (григорианским) календарем. Ведь, например, в 4240 г. до н. э. отставание юлианского календаря и от обращения Земли вокруг Солнца, и от григорианского календаря составляло 34 дня (ср.: Ed. М е у е г,- APAW, 1904, с. 43).

В этой книге мы будем иметь дело с датами, указываемыми самими древними. Мы не принимаем во внимание ни методов относительной датировки, разработанных в археологии, ни методов прямой датировки, установленных современной наукой.

Пользуясь типологическим методом, археологи, например, датируют греческую вазу по ее стилю, т. е. находят ее сравнительное положение внутри процесса развития некоего стиля. Типологическая эволюция должна быть, следовательно, связана с какой-либо древней шкалой времени, для того чтобы получить абсолютную дату. Относительная датировка архаичных греческих ваз основывается на находках, сделанных в Италии, и связана с датами основания греческих колоний в Италии. Относительная хронология этих колоний приводится у Фукидида (VI, 1): Гела была основана через 45 лет после Сиракуз, и так далее. Относительная хронология Фукидида, в свою очередь, может быть переведена на наше летосчисление с помощью таблиц Евсевия (см. стр. 82), в которых, например, основание Сиракуз приводится под датой, соответствующей 733 г. до н. э.2

С другой стороны, методы естественных наук позволяют нам при определенных обстоятельствах непосредственно устанавливать возраст археологических находок. Так, например, древние органические остатки, т. е. остатки некогда живых организмов,- дерево, шерсть, кости... - могут быть датированы с помощью радиоуглеродного метода (по С14); деревья могут быть датированы по годичным кольцам; магнитные измерения и методы термолюминесценции служат для датирования керамики и т. д. Историк, разумеется, должен иметь собственное мнение при оценке сведений, полученных в лаборатории. Так, например, возраст бревна, установленный по годичным кольцам или же с помощью радиоуглеродного метода, относится к тому времени, когда дерево было срублено. Бревно, о котором идет речь, могло быть использовано в постройке здания через много лет после окончания строительства последнего, например при ремонте3.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КАЛЕНДАРЬ

Современный календарь основан на видимом движении Земли вокруг Солнца, образующем "день" и "год". Современный месяц -- условная единица. Древние же, за исключением египтян и римлян, основывали свой гражданский календарь не только на движении Солнца, но и на фазах Луны4.

ДЕНЬ

Регулярное чередование дня и ночи является первоначальной мерой времени. Кельты и германцы вели счет времени на "ночи" (Caes., B. G., VI, 18; Tac., Germ., 11); Гомер считал время по "рассветам".

Из-за недостатка средств искусственного освещения рабочий день фактически совпадал со светлым дневным временем. Периоды темноты не принимались во внимание. Греческое слово hmera -- "день" имеет два значения: 1) период времени от восхода до захода солнца, 2) период времени от одного восхода до следующего восхода солнца (Geminus, Elementa astronomiae, 6)5. Те же значения имеет и латинское слово dies, наше слово "день" и соответствующие слова других языков. [Сложное слово nukthmeron -- "ночь и день", встречающееся, например, во Втором послании апостола Павла к коринфянам (XI, 25), не засвидетельствовано ранее I в. н. э.]. Итак, везде предполагалось, что день начинается утром. Так было в Греции и в Риме, в Вавилонии и в Египте, так принято и в нашем обиходе. Плиний писал: "Действительная продолжительность дня разными людьми воспринималась по-разному... простыми же людьми везде от рассвета до темноты" ("Ipsum diem alii aliter observare ... vulgus omne a luce ad tenebras" -- N. H. II, 188).

Но для нужд календаря за полный день считается обычно то, что принято соответствующими календарными системами. Народы, которые в качестве основной меры времени использовали лунные месяцы (см. стр. 14), например афиняне (Varro,

ap. Gell. Noct. Att., III, 2), галлы (Caes., B.G., VI, 18), германцы (Tac., Germ., 11), иудеи, считали за полный 24-часовой день период времени от одного вечера до следующего вечера. В английском языке как пережиток лунного календаря сохранилось выражение fortnight -- "две недели"*. Там же, где, как в Египте, календарь не зависел от Луны, началом дня было принято считать рассвет. Зороастрийцы, которые осуждали счет времени по Луне как ложный, утверждали, что день -- это период времени между двумя восходами (ср.: H.S. Nyberg, Texte zum Mazdayasnischen Kalender, -- "Uppsala Univ. Arsskritt", 1934, c. 11). Вавилонские астрономы, однако, исчисляли луны в полночь (O. Neugebauer, -- PAPhS, 107, 1963, c. 529).

По каким-то причинам, которые римлянам были уже неизвестны, римский dies civilis** также начинался в полночь (Plut., Quaest. Rom., 84).

Различные периоды естественного дня различались по движению Солнца (например, "утро") или же в соответствии с использованием дневного времени (например, "обеденное время"). Соответствующие греческие выражения собраны у Поллукса (I, 68), а латинские -- у Цензорина (24; ср.: W. Sontheimer, -- RE, IVA, стб. 2011). Требования войны вызвали разделение дня и ночи на стражи (phylakai, vigiliae). Вавилоняне, Ветхий завет и Гомер (II., X, 253; Od., XII, 312) различали три стражи днем и три другие стражи ночью, в то время как греки и римляне позднее приняли египетскую систему из четырех страж (Eurip., Rhes., 5), которая была также широко принята и в гражданской жизни для обозначения частей ночи (ср., например: Asclep., Anth. Pal., V, 150). Тем не менее в Иерусалиме при римлянах часы ночи различались по петушиному крику (см.: H. Cosmala, -- "Annual of the Shedish Theological Institute", II, 1963, с. 118). Деление на часы впервые отмечается в Египте. Уже примерно около 2100 г. до н. э. египетские жрецы пользовались системой из 24 час.: 10 час. дня, 2 часа сумерек и 12 ночных час. Эта схема, основанная на десятичном счете, около 1300 г. до н. э. была заменена более простой системой, в которой дню и ночи отводилось по 12 час. Вавилоняне также отводили дню и ночи по 12 час. Греки, согласно Геродоту (II, 109), усвоили эту систему от вавилонян. Греческое слово hora, от которого через латинское hora произошло и английское hour -- "час"***, первоначально значило "промежуток времени, пора, период", а позднее стало значить и "подходящее время; назначенное время" (например, Arist., Ath. Ро1., 30, 6; Sappho, ap. Hephaest. de re metr., 11, 3, -- D.L. Page, Poetae Melici Graeci, 1962, фрагм. 976 в значении "свидание любовников")****. Значение "час" впервые засвидетельствовано у греческого слова во второй половине IV в. до н. э. (Пифей в: Geminus, Elem., Astro., 6, 9; Arist., fr. 161). В это же время появляется и выражение "полчаса" (у Менандра).

* По происхождению букв, "четырнадцать ночей". -- Прим. пер.

** "Dies civilis" -- "гражданский день" (от полуночи до полуночи) в отличие от "naturalis dies" -- "естественный день". -- Прим. пер.

***Через посредство старофранц. hore (франц. heure -- "час"). -- Прим. пер.

****Таков же, как и у греческого слова, путь семантического развития русского слова "час" -- "пора, время" (ср. "Будет час, да не будет вас") в значении "единица измерения времени" (вероятно, калька с греческого). -- Прим. пер.

Час в древности был, однако, не 1/24 частью полных (астрономических) суток, как в настоящее время, а 1/12 частью фактического времени от восхода до захода или же от захода до восхода Солнца. Продолжительность часа, следовательно, колебалась в зависимости от широты и времени года.6 В зависимости от времени года час составлял 3/4 или же 5/4 нашего часа (таблицы соответствий см.: Ginzel, II, с.166; Kubitschek, с. 182). Днем часы отсчитывались от восхода Солнца, ночью -- от наступления темноты. Таким образом, седьмой час примерно соответствовал нашему полудню (или полуночи)7 и отмечал конец рабочего времени, как свидетельствует изречение, "шесть часов наиболее пригодны для работы, а те четыре, которые следуют за ними, если их выразить буквами, говорят людям: живи!" (Anth. Ра1., X, 43). (Греки использовали в качестве цифр буквы алфавита, так что 7, 8, 9 и 10 -- ZHQI -- "Живи!" Девятый час, обеденное время в императорском Риме (Mart., IV, 8), мог приходиться на период от 13.30 и до 14.30 (Ideler, Lehrbuch, c. 260).

Как указывает Ксенофонт (Mem., IV, 3, 4), днем Солнце показывает время, а ночью -- звезды. По длине, человеческой тени определялось время дня (Aristoph., Eccless., 652)8. Очень примитивные "ручные таблицы" позволяли определять примерное соотношение между длиной человеческой тени и часом дня. Для ночных церемоний в храмах египетские жрецы уже около 1800 г. до н. э. пользовались так называемыми звездными часами (час узнавался по появлению определенной звезды в соответствующей декаде месяца). С возникновением солнечных и водяных часов стало возможным и более точное измерение времени9. Самые древние из сохранившихся водяных часов (примерно 1600 г. до н. э.) и солнечные часы (около 1450 г. до н. э.) были найдены в Египте. Согласно Геродоту (II, 109), греки научились пользоваться солнечными часами у вавилонян. Более поздние известия (Favorinus, ар. Diog. L., II, 1) приписывают изготовление первых греческих солнечных часов Анаксимандру Милетскому (около 550 г. до н. э.) или же его ученику Анаксимену (Plin., N. Н., II, 187). В Риме первые солнечные часы были сооружены в 293 г. до н. э. (Plin., N.Н., VII, 213).

Современные часы одинаковой и постоянной продолжительности были установлены и введены в обиход астрономами и космографами (ср.: Strabo, II, 5, 36, с. 133). Существовало две системы деления дня: на 12 равных частей, как это делали вавилонские жрецы, и на 24 части, как это делали египетские жрецы. Эллинистические астрономы переняли египетское деление календарного дня, но, следуя вавилонской системе счзта, разделили египетский час на 60 равных частей. Они пользовались водяными часами, в которых заранее определенное количество воды всегда протекало в одинаковый промежуток времени. Средневековые астрономы использовали ту же систему, соответственно которой были размечены и механические хронометры, так что мы до сих пор делим час на 60 минут. Тем не менее час переменной продолжительности продолжал употребляться в повседневной жизни, а в некоторых районах Средиземноморья он сохранялся еще в XIX в.10

Комментарии 0